ネット選挙の新着30件

2013年2月4日 10:00

現在の「制度」は受け入れられていない?

長野県世論調査協会は、2013年1月29日、2012年末の衆院選に関する連続調査を兼ねた県民の政治意識調査を実施し、その結果をまとめました。調査期間は、2013年1月10日から1月21日。調査表を郵送して、郵送・電話・ファックス・インターネットで回収する方法で行われ、有効回収数は、527人中517人となり、回収率も98%にのぼっています。

選挙の結果は、みなさんご存知の通り、自民党の圧勝に終わり、再びの「政権交代」となりましたが、今回は、調査項目の一つである「小選挙区比例代表並立制」に着目してみました。

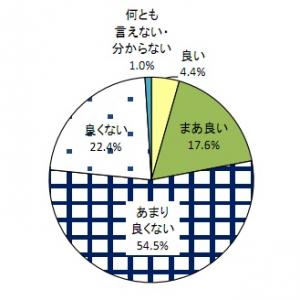

調査結果によると、「小選挙区比例代表並立制(重複立候補)の是非」についてたずねると、「良い(4.4%)」、「まあ良い(17.6%)」に比べて、「あまり良くない(54.5%)」、「良くない(22.4%)」となり、現在の制度を「良し」とする回答が、2割程度にとどまっています。

ちなみに、今回の衆議院選挙での比例復活当選は、全国で125人、長野県に限っていえば5人が、「制度」の恩恵を受けたことになるようです。

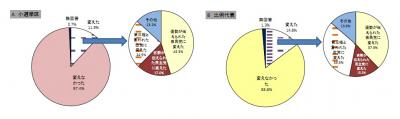

複数制度を「くっつけただけ」なのかも

1994年から導入された同制度は、それまでの中選挙区のようにひとつの選挙区から複数当選しない小選挙区制と、その際、当選者以外の票が「死票」になることを減らすための比例代表制が組み合わされたものです。制度本来の目的からすれば、「政党」への票は、候補者個人のものと区別するべきなのかもしれません。また、選挙区で落選した候補者が、「惜敗率」と呼ばれる数字で“復活当選”するしくみについても、投票権者が現行制度にしっくりこない要因の一つではないでしょうか。また、「選挙中にマスコミが自民優勢を大きく報道したことが、投票行動に影響を与えたか」の問いには、小選挙区で11.9%、比例区で14.8%の人が「変えた」と回答しました。投票の意思を決定するうえで情報源がマスコミではなくなりつつあるともいえそうですが、今回の選挙の特徴のひとつに「投票率の低さ」が挙げられていることからすれば、浮動票の動向ですう勢が決まるといわれる現代選挙においても、固定票いわゆる「組織票」が選挙結果に強い影響を及ぼし続けている事実のほうが、より大きく印象付けられたといえそうです。

長野県世論調査協会 プレスリリース

http://www.nagano-yoron.or.jp/pdf_report/

-->

「選挙」と「議会」の情報公開診断シリーズ

記事検索

独自調査記事

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ