ネット選挙の新着30件

2010年3月31日 23:00

真のオープン化とは

鳩山首相が政権獲得前から名言してきた、記者会見のオープン化が3月26日に実行されました。ネットメディアやフリーの記者にも開放され、ネットメディアやフリーの記者18名が初めて出席しました。記者会見をオープン化すると言っていたのにも関わらず、政権獲得後もフリーの記者を「許可がない」と追い返しているのが現実でした。

大きな1歩では有るが

それが3月26日に記者会見がオープン化されたことには一定の意義が存在します。巨大なスポンサーが付いていないフリーのジャーナリストによる、ピュアな情報の公開は期待できます。ただ、既に岡田大臣、亀井大臣の記者会見はオープンにされており、首相の記者会見のオープン化は後手にまわったともいえます。

鳩山首相は「国民の声をもっと広く聞くために記者会見をオープン化した」と誇らしげに語るが、実際には内閣記者会と彼らが所属する社の記者席は95席用意されたのに対して、日本インターネット報道協会、フリー、雑誌協会は18席でした。ネットは1社1席と制限されました。

フリーの記者とネットの記者に対しては厳しい審査が行われ、質問は出来るが内閣記者会見が優先されます。

従来の記者クラブは

従来の記者クラブのみの会見は、マスメディアというフィルターを介さないと国民に伝わりませんでした。このフィルターを介すと、情報は閉鎖的なものになり、マスメディアと官僚と政治家という利害関係が一致する人間たちにとって、都合の良い情報しか伝られてきませんでした。

記者クラブは日本における報道の寡占・閉鎖性の象徴として内外から批判されています。

記者クラブは日本、ガボン、ジンバブエ以外では一般的ではありません。明確に時代おくれの制度で、マスメディアが情報を独占しようとしがみついているのが現実です。

ネットの視点から言うと

更にネットメディアの取材に対して冷遇するというのは、政府自らが日本のインターネットの後進性を世界に発信しているようなものです。記者会見をネットメディアにもオープン化することによって、世界にインターネットの先進性を発信できるのです。

このオープン化によって、マスメディアの情報の伝え方が検証されます。巨大なスポンサーや利害関係のない人間の報道の有効性が分かれば、マスメディアに対する見方も変わっていくのでは。藤岡和賀夫氏が言った「少衆の時代」へ転換点となりえるのです。

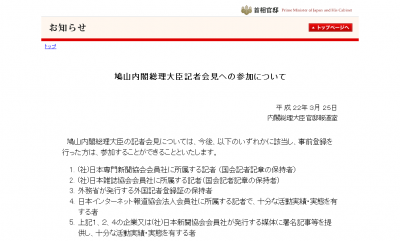

首相官邸 鳩山内閣総理大臣記者会見への参加について

http://www.kantei.go.jp/jp/notice/20100324/index.html

-->

「選挙」と「議会」の情報公開診断シリーズ

記事検索

独自調査記事

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ